떡국을 끓이는 아내 뒷모습을 보며 문득 어머니가 생각납니다.

밤새 차가운 겨울바람이 부엌을 가득 채운아침 어머니는 제일 일찍 일어나 한기와 어둠을 헤치며 성냥을 그어 아궁이에 불을 지피는 것으로 하루를 열었습니다.

맨 왼쪽부터 소여물을 끓이는 커다란 가마솥 그리고 크기순으로 쫄로라니 솥 네 개가 걸려 있었지요.

소죽을 끓이며 그 옆 솥에서 밥도 짓고 또 그 옆 솥은 물을 덮혀 세수도 하고 자식물(설거지)도 쓰고 했지요.

세월이 가며 부엌은 아궁이에서 석유곤로로 그리고 연탄으로 마지막에 개스렌지로 바뀌었지만 내게 남아있는 기억은 어렸을 때 불을때던 부엌의 모습입니다.

닦아도 닦아도 늘 검기만 했던 무쇠솥 뚜껑......그래도 습관처럼 닦고 닦던 부뚜막의 무쇠솥은 지나고보니 고되고 힘들었던 엄마의 가슴이었습니다.

밥이 다 될즈음 무거운 솥뚜껑을 밀며 나오는 김빠지는 소리는 어머니의 한숨 소리였을지도 모릅니다.

추운아침 아궁이앞은 불 그림자가 어른거리며 온기를 품지만 미쳐 온기를 느낄 사이도 없이 분주하게 아침을 마련했던 어머니.......

그리고 어머니의 손에 쥐어져 있었던 부지깽이가 떠오릅니다.

나란히 있던 솥의 용도에 따라 불을 옮겨주고 불 조절을 해주던것이 부지깽이 였습니다.

소여물을 끓일때면 가마솥 밑으로, 밥을 지울때면 밥솥밑으로 불을 옮기고 땔감이 겹치면 부지깽이로 들어 화력을 높였습니다.

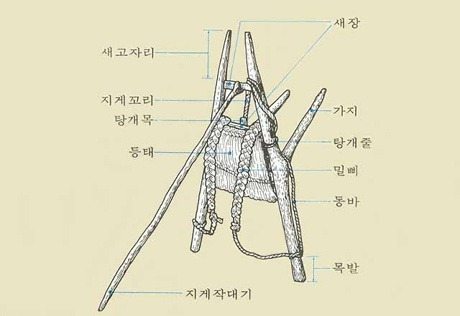

그시대 남자들의 필수품인 지게도 지게 작대기가 꼭 있어야만 했지요.

그러나 지게 작대기도 아무거나 다 되는건 아니었어요.

적당히 굵고 적당히 곧으며 단단한 나무이어야 했습니다.

그렇게 선택된 지게작대기는 손때가 묻어 반질반질해질 정도로 오랫동안 지게와 사람과 3위일체가 되었습니다.

부지깽이도 마찬가지였지요.

적당이 굵고 곧고 단단한 나무를 골라 낫으로 아치를 따고 다듬고서야 부지깽이가 되었습니다.

불을 옮기고 불을 키우고 불을 죽이던 부지깽이에 불이 붙으면 소죽끓이는 가마솥에 한번 담갔다 꺼내면 되었습니다.

그렇게 온몸을 불사르며 어머니의 손이 되어준 부지깽이는 제 한몸 불살라 작아지면 이내 아궁이 안에서 한 몸 불태우고 재가 되었지요.

지금으로서야 가늠이 안되지만 저렇게 쌀가마니가 봉당에 쌓여있고 마당가에 소가 매어져 있다면 저집은 밥은 굶지 않아도 되는 집이었지요.

아마도 저 작은집은 온통 사랑으로 가득찬 집이었을겁니다.

고물개로 불을 모아 부삽으로 화리에 담고 봉당을 쓸던 몽당 수수빗자루가 앙상하게 뼈만 남을즈음 그 빗자루는 봉당에서 부엌으로 와서 유용하게 생을 마감했지요.

남을 불씨와 지저분한것을 몽당 빗자루로 모두 아궁이 안으로 쓸어 넣으면 마치 아궁이 앞은 먹던 밥을 한 숟가락 떨궈도 그대로 주워 먹어도 될만치 깨끗했습니다.

이제 우리도 어느덧 70문턱을 넘었습니다.

짧아진 생인데 부지깽이처럼 한 몸 불살라 도움이 되는 삶을살다 갔으면 좋겠습니다.

*.그림은 인터넷에서 퍼왔습니다.

'소소한 일상' 카테고리의 다른 글

| 5년전의 추억 (0) | 2024.10.26 |

|---|---|

| 봄꽃(2024.3월 마지막 날) (2) | 2024.03.31 |

| 가을을 보내며..... (2) | 2024.01.04 |

| 아침 운동 (4) | 2024.01.04 |

| 춘천 삼악산 케이블카(2021.10) (2) | 2024.01.02 |